高校数学[総目次]

数学Ⅰ 第3章 データの分析

| スライド | ノート | |

| 1. データの代表値 | ||

| 2. データの散らばりと四分位範囲 | ||

| 3. 分散と標準偏差 | ||

| 4. 2つの変量の間の関係 | ||

| 5. 仮説検定の考え方 |

5.仮説検定の考え方

5.1 仮説検定とは

得られたデータをもとにして,ある主張が正しいかどうかを判定する統計的手法を仮説検定という.

例 硬貨を20回投げたところ,表の面が15回出た.この硬貨は表の面が出やすいと判断してよいか.

表と裏が等確率で出る硬貨を投げたのであれば,表と裏は概ね10回ずつ出ると期待されるのであるが,ここでは15回も表が出たものだから「表が出やすいような作りになっているのでは?」ということになった訳である.

そこでいま「この硬貨は表の面が出やすい」と主張したいとする.これが主観による決めつけなのか,数学的にも根拠のある主張なのか,統計的な手法を借りて検証していこう.

仮説検定の手順

① 主張を否定する仮定(帰無仮説)を立てる.

② ①での仮定が正しいものとして,観測された出来事が起こりにくいかどうかを調べる.

③ ②で起こりにくいと判断されれば,その元となった①での仮定が正しくないとする.(帰無仮説が棄却される.)

④ ③のとき,元の主張は正しいと判断してよい.

手順① 主張を否定する仮定を立てる.

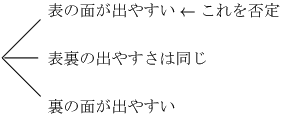

「表の面が出やすい」の否定は「表の面が出やすいとはいえない」であることに注意する.「裏の面が出やすい」ではない.

手順② ①での仮定が正しいものとして,観測された出来事が起こりにくいかどうかを調べる.

①での仮定とは「表の面が出やすいとはいえない」であり,これを「硬貨の表と裏の出やすさは同じ」と言い換える.つまり「裏の面が出やすい」は考えない.この辺りは何となくすっきりしないかもしれないが慣れるしかない.

表と裏の出る確率がそれぞれ $\dfrac12$ であるとすれば,20回中15回以上(「15回」ではない)表の面が出る確率を実際に計算すると,約 $0.02$ となる.つまり公正な硬貨を投げたとき,表の面が15回以上出る確率は $2\%$ 程度であり,かなり起こりにくいと考えられる.

手順③ ②で起こりにくいと判定されれば,その元となった①での仮定が正しくないとする.

実際に観測されたのは「15回表の面が出た」であるからこれは確率 $2\%$ 程度の相当にまれなことが起こったといえる.そしてこれを「まれなことが偶然に起こった」とするのではなく,「公正な硬貨を投げた」とする仮定が間違っていたと結論付ける.ここも統計的手法の独自思考であり,慣れが必要である.

手順④ ③のとき,元の主張は正しいと判断してよい.