高校数学[総目次]

数学Ⅱ 第1章 式と証明

| スライド | ノート | 問題 | |

| 1. 整式の除法 | |||

| 2. 分数式 | |||

| 3. 恒等式 | |||

| 4. 等式の証明 | |||

| 5. 不等式の証明 |

4. 等式の証明

4.0 はじめに

ここでは等式について,その証明方法について学ぶが,証明以前の問題として,そもそも等式,ひいては等号「=」の意味について,理解が不十分と思われるケースが見受けられる.例えば放物線 $y=-x^2+6x$ の頂点が知りたいと思ったとき,平方完成という操作を行うが,それを次のように書いている人を見かける.

\[y=\underline{-x^2+6x\color{red}{\boldsymbol =x^2-6x}}=(x-3)^2-9\]

このようなミスは,何故起こってしまうのだろうか?

① 式の形だけを機械的に扱ってしまっている

式変形を「見た目」で処理しており、実際の数値や符号の意味を深く意識していないということが考えられる.$-x^2+6x$ と $x^2-6x$ は「同じ文字と数字が並んでいるから同じもの」と無意識に認識してしまっていると思われる.

② 等式の意味や同値性への感度が研ぎ澄まされていない

等号「=」の意味を「計算の流れをつなぐ記号」としか捉えられておらず,等号をはさんだ左右の式(あるいは値)が,厳密に等しいということや,論理的な同値性を意識していないということが考えられる.

③ 計算手順の定着不足

具体的な計算や符号の扱いの訓練が不十分であるために,実感として式や値が等しいということを理解できていない可能性が考えられる.その結果,式変形の過程でミスに気付きにくいのではなかろうか.

⑤ 教育的背景

教科書を見ても大抵の場合,等式や等号についての詳細な説明がない.そのため,等号「=」の意味についての理解が深まっていない可能性が考えられる.

これらの反省を踏まえ,まずは等号の意味から説明するとしよう.

等号「=」には2つの意味がある

$A=B$ と書くとき,$A$ と $B$ は同じものであるというのは言うまでもない.しかしひと口に「同じもの」といっても,前節の3.恒等式 でも触れたように,実は微妙に異なる2つの意味があるのだ.

- 1つ目は方程式としての「=」

- 2つ目は恒等式としての「=」

1つ目は,特定の条件下で等しくなることを表す「=」であり,2つ目は値や式が常に等しいことを表す「=」である.2つのものが等しいということを上皿天秤を使ってイメージすれば次の通り.

特定の条件下で同じ値になる

いついかなる場合も同じ値や式になる.

単に元の形を変形しただけのものだ.

具体例

方程式の具体例 $2x+1=x+5$

$2x+1$ と $x+5$ という2つの式は,見かけ上異なっていて,常に等しいわけではない.$x=4$ のとき,またそのときに限って等しくなる.従ってこの等式は方程式である.

恒等式の具体例 $x^2+2x+1=(x+1)^2$

$x^2+2x+1$ と $(x+1)^2$ という2つの式は,$x^2+2x+1$ を変形(因数分解)すれば $(x+1)^2$ になるし,また逆に $(x+1)^2$ を変形(展開)すれば $x^2+2x+1$ になる.従ってこの2つ式は常に等しいから恒等式である.恒等式は両辺が常に等しいのであるから,(左辺)-(右辺)を計算するといつも0になる.

方程式と恒等式の判別法(左辺)-(右辺)を計算すると

常に0とならない → 方程式

常に0となる → 恒等式

冒頭では $-x^2+6x$ と $x^2-6x$ が等号「=」で結ばれていることへの疑問を投げかけた.$-x^2+6x=x^2-6x$ という等式は「常には」成り立たない.実際,$x=0$ と $6$ においてのみ等号「=」が成り立つ.即ちこれは恒等式ではなく,特定の解をもつ方程式である.

そもそも,私たちが目指していたのは,放物線の頂点の座標を求めることであった.その目的に照らすならば,

\[y=\underline{-x^2+6x\color{red}{\boldsymbol{=}-(x^2-6x)}}\]

というように式変形を行うべきであった.ここで用いられるべき等号は,いかなる $x$ に対しても成立する,恒等式としての「=」である.

今後,式変形を行う際は,方程式と恒等式という2つの概念の本質的な相違を,意識の前面に保ちながら行うよう心がけたい.

4.1 等式の証明

この説で扱う等式は専ら恒等式である.2つの式が等号「=」で結ばれており,これがいつ,いかなるときにも成り立つことを示すのがここでの目標となる.どのようなことを述べれば(恒)等式を証明したことになるのか,あるいは同じことだが,どのようなことを述べれば「この等号は常に成り立つことが示された」といえるのか.その手順を学んでいこう.

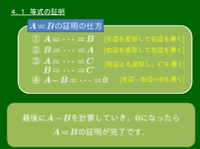

等式 $A=B$ の証明の仕方としては,次のような方法がある.