高校数学[総目次]

数学Ⅲ 第2章 微分法

| スライド | ノート | 問題 | |

| 1. 微分係数と導関数 | [無料] | ||

| 2. 合成関数の導関数 | [無料] | ||

| 3. 逆関数の微分法 | [無料] | ||

| 4. 三角関数の導関数 | |||

| 5. 対数関数・指数関数の導関数 | |||

| 6. 媒介変数表示と導関数 | |||

| 7. 陰関数の導関数 | |||

| 8. 平均値の定理 | |||

| 9. 関数の値の変化 | |||

| 10. 関数の極大・極小 | |||

| 11. 関数のグラフ |

7.陰関数の導関数

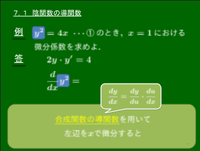

7.1 陰関数の導関数

例えば,関数 $y=2x^2+3x+4\ (\cdots$①) について,この式を変形すると $2x^2+3x-y+4=0\ (\cdots$②) と表せる.①のように $y=(x$ の式) の形を陽関数といい,②のように,$(x$ と $y$ の式)$=0$ の形を陰関数という.

①において, $y$ を $x$ で微分すると

\[y’\left(=\frac{dy}{dx}\right)=4x+3\]

となるのはよいであろう.一方②のような形で与えられていて,$\dfrac{dy}{dx}$ を求めようとすると,もちろん①のように $y$ について解いてから(陽関数にしてから)微分することもできるが,それをあとまわしにした次のようなやり方もある:

②の両辺を $x$ で微分すると

\[4x+3-y’=0\]

\[\therefore y’=4x+3\]

当然ながら同じ結果が得られた.$y=(x$ の式) とするのが先か,微分するのが先かの違いはあれど,結果としてはどちらも正しい導関数が得られるのである.つまり,この例を通して理解しておきたいのは,微分をするのに何も $y$ について解かれた式,すなわち $y=(x$ の式) となっていなければならないということはない,ということである.

$y=(x$ の式) となっていなくても微分はできる

別の例として $x^2+y^2=1$ をみてみよう.おなじみ円の方程式である.これも $x$ の値が決まれば $y$ の値が決まるという意味で $y$ は $x$ の関数である.とはいうものの,これまで関数といえば $x$ の値に対して $y$ の値がただ1つ決まるものを関数(これを1価関数という)と呼んできたのであって,$x^2+y^2=1$ のように定義域のほぼ全域で1つの $x$ の値に対して $y$ の値が複数対応しているようなもの(これを多価関数という)は,これまでの意味での関数ではない.

実際,$x^2+y^2=1$ を $y$ について解くと