高校数学[総目次]

数学Ⅲ 第3章 積分法

| スライド | ノート | 問題 | |

| 1. 不定積分 | [無料] | ||

| 2. 置換積分法(不定積分) | [無料] | ||

| 3. 部分積分法(不定積分) | [無料] | ||

| 4. 定積分とその性質 | |||

| 5. 置換積分法(定積分) | |||

| 6. 部分積分法(定積分) | |||

| 7. 定積分と微分法 | |||

| 8. 定積分と和の極限 | |||

| 9. 定積分と不等式 | |||

| 10. 定積分の応用(面積) | |||

| 11. 定積分の応用(体積) | |||

| 12. 定積分の応用(回転体の体積) | |||

| 13. 曲線の長さ |

9.定積分と不等式

9.1 定積分と不等式

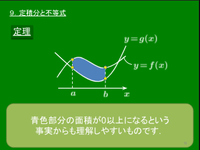

定理

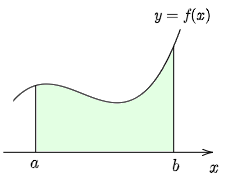

閉区間 $[a,b]$ で連続な関数 $f(x)$ が,この区間で常に $f(x)\geqq0$ ならば,

\[\int_a^b\!\!f(x)\,dx\geqq0\]

が成り立つ.等号成立は,$[a,b]$ で常に $f(x)=0$ のとき.

この定理は,図の緑色部分の面積が0以上であるという事実からも理解しやすい.

証明

$\displaystyle{F(x)=\int_a^x\!\!f(t)dt}$ とする.$F(b)\geqq 0$ を示せばよい.

$\displaystyle F'(x)=\frac d{dx}\int_a^x\!\!f(t)dt=f(x)\geqq 0\ \ (\because$ 仮定)

であるから,$F(x)$ は $a\leqq x\leqq b$ で単調に増加する関数である.よって,

\[F(x)\geqq F(a)\left(=\int_a^a\!\!f(t)dt\right)=0\]

により, $F(x)$ は $a\leqq x\leqq b$ で常に非負となり,従って $F(b)\geqq 0$.

また,等号が成立するとき,すなわち $\displaystyle{\int_a^b\!f(x)dx=F(b)=0}$ が成り立つときは,$F(x)$ の単調増加性により

\[0=F(a)\leqq F(x)\leqq F(b)=0\]

となるから,$F(x)$ は $a\leqq x\leqq b$ で常に0.

故に $f(x)=F'(x)=(0)’=0$.

■

系

閉区間 $[a,b]$ で連続な関数 $f(x)$ が,この区間で常に $f(x)\geqq 0$,かつ $\displaystyle{\int_a^b\!f(x)dx=

0}$ ならば,この区間で常に $f(x)=0$.

証明

上の定理の証明における等号成立時の議論により明らか.

■

上の定理から,直ちに次が成り立つ:

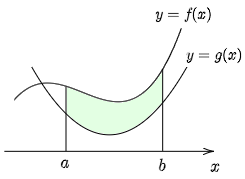

定理

閉区間 $[a,b]$ で連続な関数 $f(x)$ が,この区間で常に $f(x)\geqq g(x)$ ならば,

\[\int_a^b\!\!f(x)\,dx\geqq\int_a^b\!\!g(x)\,dx\]

が成り立つ.等号成立は,$[a,b]$ で常に $f(x)=g(x)$ のとき.

証明

$F(x)=f(x)-g(x)$ とおくと,区間 $[a,b]$ で常に $F(x)\geqq0$.従って,

\[\int_a^b\!\!F(x)\,dx=\int_a^b\!\!\{f(x)-g(x)\}dx\geqq0\]

\[\therefore \int_a^b\!\!f(x)\,dx-\int_a^b\!\!g(x)\,dx\geqq0\]

\[\therefore \int_a^b\!\!f(x)\,dx\geqq\int_a^b\!\!g(x)\,dx\]

■

例題1 次を示せ. \[\frac\pi4 < \int_0^1\!\!\frac{dx}{1+x^3} < 1\]

こたえ

閉区間 $[0,1]$ において,常に

\[1 \leqq 1+x^3\leqq 1+x^2 \]

であるから,

\[\frac1{1+x^2}\leqq\frac1{1+x^3}\leqq 1\]

この不等式の等号は常に成り立っている訳ではないから,各辺を0から1まで積分すると

\[\int_0^1\!\!\frac{dx}{1+x^2} < \int_0^1\!\!\frac{dx}{1+x^3} < \int_0^1\!\!dx\]

この右辺の積分は1である.またこの左辺の積分は $x=\tan\theta$ とおくと,

\[dx=\dfrac{d\theta}{cos^2\theta},\ \ \begin{array}{c|c}

x&0\to 1\\\hline

\theta&0\to\frac\pi4

\end{array}\]

となるから,

\[\begin{align*}

\int_0^1\!\!\frac{dx}{1+x^2}&=\int_0^{\frac\pi4}\frac1{1+\tan^2\theta}\cdot\frac1{\cos^2\theta}d\theta\\[5pt]

&=\int_0^{\frac\pi4}d\theta=\frac\pi4

\end{align*}\]

\[\therefore \frac\pi4 <\int_0^1\!\!\frac{dx}{1+x^3} < 1\]

■

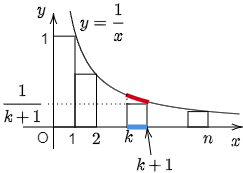

例題2 $n$ を2以上の自然数とするとき,次を示せ. \[1+\frac12+\frac13+\cdots+\frac1n < 1+\log n\]

こたえ

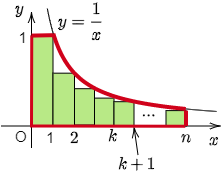

関数 $\dfrac1x$ は $x>0$ で単調に減少するから,任意の自然数 $k$ について,$k\leqq x\leqq k+1$ のとき,

\[\frac1{k+1}\leqq \frac1x\]

が成り立つ.この不等式の等号は常に成り立つ訳ではないから,両辺を $k$ から $k+1$ まで積分すると

\[\int_k^{k+1}\frac{dx}{k+1}< \int_k^{k+1}\frac{dx}x\]

\[\therefore \frac1{k+1}< \int_k^{k+1}\frac{dx}x\]

この式の $k$ に1から $n-1$ まで代入して辺々加えると

\[\frac12\!+\!\frac13\!+\!\cdots\!+\frac1n<\int_1^2\!\!\frac{dx}x\!+\!\int_2^3\!\!\frac{dx}x\!+\!\cdots\!+\!\int_{n-1}^n\!\!\frac{dx}x\]

この右辺は

\[\int_1^n\frac{dx}x=\Bigl[\log |x|\Bigr]_1^n=\log n\]

となるから結局上の式は

\[\frac12\!+\!\frac13\!+\!\cdots\frac1n<\log n\]

この両辺に1を加えて

\[1+\frac12+\frac13+\cdots+\frac1n < 1+\log n\]

■

別解

別解を見る

図の長方形の面積の合計より,赤色で囲まれた部分の面積の方が大きいから,

\[\begin{align*}

1+\dfrac12+\dfrac13+\cdots+\dfrac1n& < 1+\int_1^n\!\!\frac{dx}x\\

&=1+\Bigl[\log x\Bigr]_1^n\\

&=1+\log n

\end{align*}\]

■

9.2 絶対値付きの積分不等式

定積分において,被積分関数に絶対値が付いたままでは積分できない.例えば,次の例題を考えてみよう.

例題 次の定積分を求めよ.\[\int_0^3|x-1|dx\]

この問題を

\[\int_0^3|x-1|dx=\left|\,\left[\dfrac{x^2}2-x\right]_0^3\,\right|=\dfrac32\]

と計算したらもちろん間違いである.正しくは $0\leqq x\leqq 1$ において,$x-1\leqq0$ であり,$1\leqq x\leqq3$ において $x-1\geqq0$ であるから