高校数学[総目次]

数学B 第2章 数列

| スライド | ノート | 問題 | |

| 1. 等差数列 | |||

| 2. 等比数列 | |||

| 3. Σ(シグマ)と和の公式 | |||

| 4. 階差数列 | |||

| 5. 数列の和と一般項 | |||

| 6. 差をとってできる数列の応用 | |||

| 7. (等差)×(等比)の和 | |||

| 8. 群数列 | |||

| 9. 隣接2項間漸化式(その1) | |||

| 10. 隣接2項間漸化式(その2) | |||

| 11. 隣接3項間漸化式 |

6. 差をとってできる数列の応用

6.0 はじめに

階差数列の公式の確認

数列 $\{a_n\}$ の一般項を知りたいと思ったとき,もしそれが等差でも等比でもないとなれば,簡単に求めることは難しいかもしれない.

ただ,そこに一筋の光が差すとすれば,それはこの数列 $\{a_n\}$ の階差―― $\{b_n\}$ とする――が,扱いやすい性質を持っていた場合である.

例えば,$\{b_n\}$ が等差や等比といった,構造が見通しやすい数列になっていれば,次のような形で $\{a_n\}$ の一般項を求めることが可能になる.

\[a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1} b_k\ \ (n\geqq2)\]

(詳しくは 4. 階差数列 参照)

数列の和を別の角度から求める

いまこの式を変形して

\[\sum_{k=1}^{n-1} b_k=a_n-a_1\]

としてみよう.この一見ささやかな変形が意味するのは,よくよく考えれば,驚きを隠しえない逆転の契機である.

たった今しがたまで主役だった $\{a_n\}$ が,ここにきて静かにその座を明け渡し,むしろ脇役めいていた $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} b_k$ が,思いがけず前景に現れ出る.

この微細でありながら決定的な視点の転換が意味するのは,すなわち以下のような関係性である.

階差数列 $\{b_n\}$ の初項から第 $n-1$ 項までの和は,元の数列 $\{a_n\}$ の $a_n-a_1$ で求められる

しかもそれは,ほとんど技巧らしい技巧を要することもなく,むしろ自然に,気づけば既にその結論へと辿り着いていたかのような関係である.そして,この思いがけない導出の平易さのうちには,いくばくかの困惑と,ある種の方法論的エレガンスが同居している.

ここで注目したいのは

ある数列の和を求めるにあたって,その数列が階差数列となっている元の数列の一般項がわかれば,和はいとも簡単に計算できる.

という逆説的な事実が,この式によってごく自然に示されていることである.

これはつまり,階差数列を手掛かりとして,元の数列の一般項を導くという従来の道筋を,今度は逆向きに利用しようとする,非常に興味深い試みである.

以下,いくつかの具体例に触れることで,この関係性の輪郭をさらに明確にしてゆくことにしよう.

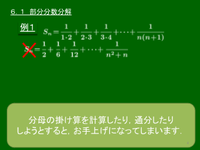

6.1 部分分数分解

部分分数分解は,数学Ⅱ式と証明 2.分数式 のところで学習済みである.

例として $a_n=\dfrac1{n(n+1)}$ で表される数列を考えよう.最初のいくつかの項を書くと次のようである.

\[\dfrac1{1\cdot2},\ \ \dfrac1{2\cdot3}, \ \ \dfrac1{3\cdot4},\ \ \cdots\]

この数列はある数列 $\{b_n\}$ の階差数列となっていて,この $b_n$ を用いると先に見た式により

\[\sum_{k=1}^n a_k=\sum_{k=1}^n\frac1{k(k+1)}=b_{n+1}-b_1\]

として求めることができる.

では $\{b_n\}$ とは何か?

それは

\[b_n=-\frac1n\]

である.実際

\[\begin{align*}

b_{n+1}-b_n&=-\frac1{n+1}-\left(-\frac1n\right)\\[5pt]

&=\frac{-n+(n+1)}{n(n+1)}\\[5pt]

&=\frac1{n(n+1)}

\end{align*}\]

である.

例題1 次の和 $S$ を求めよ.\[S=\dfrac1{1\cdot2}+\dfrac1{2\cdot3}+\dfrac1{3\cdot 4}+\cdots+\dfrac1{n(n+1)}\]